株式投資を始めると、避けて通れないのが確定申告です。複数の証券会社を利用したり、損失が出た年があったりすると、確定申告の必要性や方法を迷いがちです。この記事では、確定申告の基礎知識から具体的な申告方法、節税テクニックまで詳しく解説します。

記事を読めば、自分の投資状況に合わせた確定申告の必要性や、適切な申告方法や節税対策が理解できます。株式投資の確定申告は、特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば基本的に不要です。損益通算や繰越控除を活用するには、自ら申告する必要があります。

適切な確定申告を行って、投資の実質利回りを向上させましょう。

確定申告の基礎知識

確定申告の基礎知識として、知っておきたいポイントは以下のとおりです。

- 確定申告の概要

- 確定申告の仕組みと目的

- 確定申告が必要な人

確定申告の概要

確定申告は、1年間の所得を税務署に申告して納税額を確定させる大切な手続きです。確定申告は、毎年1月1日〜12月31日までの所得に対して、翌年の2月16日〜3月15日までの期間に行います。株式投資で得た利益(譲渡益)や配当金も、申告の対象となります。

株式投資にかかる税金の基本税率は20.315%で、内訳は以下のとおりです。

- 所得税:15%

- 復興特別所得税:0.315%

- 住民税:5%

特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば、証券会社が自動的に税金を天引きするため、原則として確定申告は不要になります。特定口座(源泉徴収なし)や一般口座の場合には、確定申告が必要になるため注意しましょう。複数の証券口座を持っていたり、損失の繰越控除を行ったりする場合も確定申告が必要です。

確定申告の仕組みと目的

確定申告は、個人が1年間に得たすべての所得を計算し、正確な税額を確定させるための重要な手続きです。多くの会社員は源泉徴収で税金を納めていますが、株式投資などの収益については自分で申告する必要があります。確定申告の主な目的は、適正な納税をすることです。

投資家にとっては、自分の投資活動から生じた利益や損失を正確に把握し、適切な税金を納めるための手段となっています。株式投資を行っている人にとって、確定申告は単なる納税義務ではありません。損失の繰越控除や損益通算といった税制優遇を受ける機会でもあるため、確定申告を通じて投資活動の効率を高められます。

確定申告を怠ると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生するので注意しましょう。

確定申告が必要な人

確定申告が必要な人は、以下のとおりです。

- 株式などの譲渡益や配当所得がある人

- 年収2,000万円超の給与所得者

- 給与を2か所以上から受けている人

- 給与以外の所得が20万円を超える人

- 株式の損失を翌年以降に繰り越したい人

- 上場株式などの損益通算をしたい人

- 副業やフリーランスで収入がある人

- 不動産収入がある人

- 各種控除を受けたい人

- 年の途中で退職し再就職していない人

- 確定拠出年金(iDeCo)加入の自営業者

- 源泉徴収だけでは正確な税額とならない人

確定申告が必要な条件に当てはまるか確認し、該当する場合は確定申告の準備を進めましょう。

株式投資の確定申告が必要なケース

株式投資を行っている人は、以下のような場合に確定申告が必要になります。

- 株式投資で利益が出た場合

- 株式投資で損失が出た場合

- 配当を受け取った場合

投資家として税金面での最適化を図るためにも、自分の取引状況を正確に把握しておくことが大切です。

株式投資で利益が出た場合

株式投資で利益(譲渡益)を得た場合は、原則として確定申告が必要ですが、口座の種類によっては不要となります。特定口座(源泉徴収あり)では、証券会社が自動的に税金を徴収するので、確定申告は原則不要です。一般口座や特定口座(源泉徴収なし)では、自分で確定申告する義務があります。

譲渡益は、売却価格から取得価格と手数料などを差し引いた金額で計算されます。年間の譲渡益が20万円を超えると、確定申告が必須となるので覚えておきましょう。株式取引で利益が出ると、利益に対して一律20.315%の税金がかかります。

» 株式投資でかかる税金をわかりやすく解説!

株式投資で損失が出た場合

株式投資で損失が出た場合でも、確定申告をすれば税金面で大きなメリットを得られます。損失が出たときこそ、確定申告が重要です。確定申告をすると、株式の譲渡損失を将来の利益と相殺できます。譲渡損失は最大3年間繰り越せるので、翌年以降に出た利益から差し引くことが可能です。

株式の譲渡損失は、配当所得とも損益通算ができます。特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合でも、損失繰越のためには確定申告が必要になります。証券会社が自動的に税金を計算してくれる場合でも、損失繰越の手続きは自分で行わなければなりません。損失の繰越控除を受けるには、連続して確定申告を行うことが重要です。

一度申告を忘れると、以降の繰越ができなくなる可能性があるので注意しましょう。

配当を受け取った場合

配当金は「配当所得」として課税対象になります。株式投資で配当金を受け取ったら、基本的には確定申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)を選択している場合は、多くの場合は確定申告が不要です。確定申告をすると税金が戻ってくる可能性もあるため、状況によっては申告した方が得になる場合があります。

上場株式の配当金は、以下の3つの課税方法から選べます。

- 申告不要制度

- 総合課税

- 申告分離課税

申告不要制度は、証券会社が源泉徴収した税金で納税を終了させる方法です。総合課税は、配当所得を給与などの他の所得と合算して課税する方法で、申告分離課税は配当所得だけを別枠で申告する方法です。総合課税を選ぶと税金の軽減制度である「配当控除」を利用できるため、税負担が減る可能性があります。

配当金額が少額なら申告不要制度を利用するのが、手間がかからなくて便利です。配当金額が高額になるほど総合課税を選んだ方が、税金が安くなるメリットがあります。

» 株の配当金のもらい方に関する基礎知識や注意点、税金を解説

» 株の配当金にかかる税金をわかりやすく解説!

株式投資にかかる税金の種類

株式投資にかかる税金の種類は「譲渡所得税」と「配当所得税」の2種類があります。NISA口座など口座の種類によっても税金の扱いが異なるため、違いを理解して効率的な投資戦略を立てましょう。

» 自分に合った戦略を見つける!株式投資の始め方と注意すべきリスク

譲渡所得にかかる税金

株式を売却して利益が出た場合、譲渡所得として税金がかかります。譲渡所得の計算方法はシンプルで「売却価格-取得費-売却手数料など=譲渡所得」で求められます。譲渡益が出た場合のみ、課税対象になるのがポイントで、損失が出た場合は課税されません。

上場株式の譲渡所得は申告分離課税方式が適用されるため、他の所得と分けて計算され、一定の税率で課税されます。保有期間に関わらず税率は一律で、短期売買と長期売買の税率の区別はありません。

配当所得にかかる税金

配当所得にかかる税金は、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%の合計20.315%です。配当所得とは株式の配当金だけでなく、投資信託の分配金も含まれます。株式や投資信託の所得に対して課税されるのが、配当所得税です。配当所得の課税方法には「総合課税」と「申告分離課税」の2つがあります。

総合課税を選んだ場合、上場株式の配当には「配当控除」が適用されるメリットがあります。所得が少ない投資家にとって、総合課税は有利になることが多い制度です。申告分離課税の場合は、手続きが簡単で確定申告の手間を省きたい人におすすめです。

源泉徴収ありの特定口座で配当を受け取っている場合は、原則として申告不要になります。証券会社が自動的に税金を差し引いて支払ってくれるので手間がかかりません。以下の場合は控除や損益通算のメリットを受けられるため、確定申告をした方が得になる場合があります。

- 複数の証券口座での損失

- 配当所得と譲渡損失の損益通算

- 外国株式の配当と外国税額控除

NISA口座の税金の扱い

通常、株式投資で得た利益には税金がかかりますが、NISA口座で得た利益には税金がかかりません。NISA口座内で発生した譲渡益や配当金は、非課税となるのがメリットです。NISA口座内で損失が出た場合、特定口座や一般口座で出た利益と損益通算できないため、注意が必要です。

損失の繰越控除も利用できないので、投資判断には慎重さが求められます。NISA口座内の取引については、証券会社から年間取引報告書が送付されますが、確定申告は不要です。配当金についても申告の必要はありません。

株式投資の確定申告の方法

株式投資の確定申告を行うときは、以下の2つを理解しておく必要があります。

- 確定申告書の作成方法

- e-Taxを利用した申告方法

確定申告書の作成方法

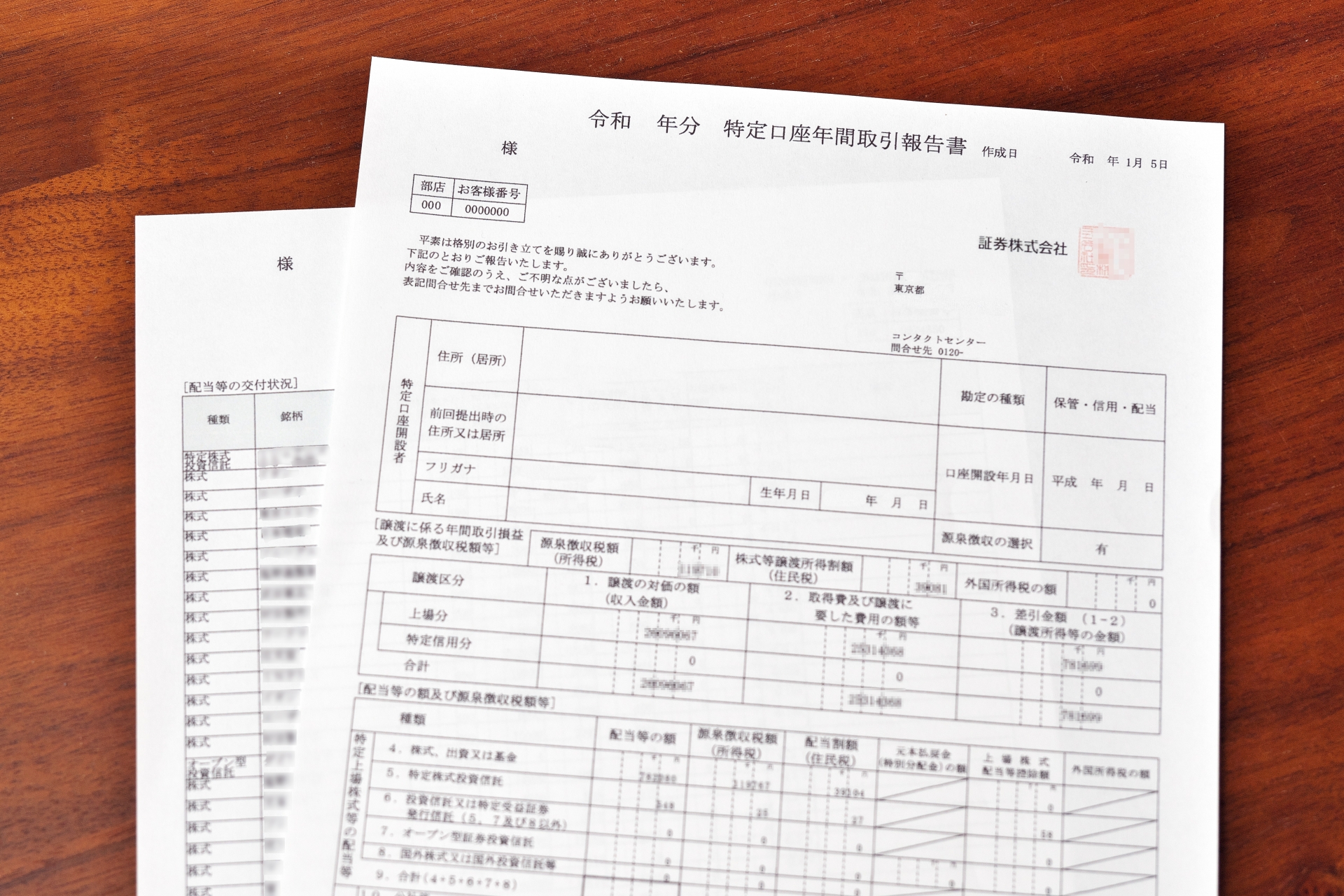

確定申告書の作成は、証券会社から送られてくる「年間取引報告書」をもとに行います。証券会社から送付される年間取引報告書を入手したら、国税庁のホームページから確定申告書類を入手します。

確定申告書Bと第三表(分離課税用)を用意し、氏名・住所・マイナンバーなどの基本情報を記入しましょう。株式取引による所得は「申告書B第三表」に記入します。申告書B第三表は分離課税用で、一般の給与所得などとは別に計算されます。

配当所得については、申告方式によって記入欄が異なるため、自分がどの申告方式を選ぶかあらかじめ決めておきましょう。年間取引報告書をもとに、譲渡所得や配当所得の金額を正確に計算することが重要です。

記入が終わったら、計算ミスや記入漏れがないかを十分に確認しましょう。確認後は、必要な添付書類(源泉徴収票や取引報告書のコピーなど)を準備して、税務署に提出するか電子申告を行ってください。次年度の申告時の参考資料として、申告書のコピーを取っておきましょう。

e-Taxを利用した申告方法

e-Taxは、インターネットを使って確定申告ができるシステムです。自宅から24時間いつでも申告できるので、証券口座の取引情報を効率良く申告できます。e-Taxを利用するときに用意するものは、以下のとおりです。

- マイナンバーカードとICカードリーダー

- ID・パスワード

- 年間取引報告書

マイナンバーカードがない場合は、ID・パスワードでの認証も可能です。e-Taxで申告するには、まず国税庁のe-Taxサイトにアクセスしてログインします。次に「申告・申請・納付」から「所得税の確定申告」を選択し、株式譲渡所得や配当所得の項目を選択しましょう。

証券会社の年間取引報告書にもとづいて、情報を入力していきます。売買履歴や配当金額、源泉徴収税額などを正確に入力しましょう。損益通算や繰越控除を適用する場合は、該当項目へのチェックを忘れないでください。すべての情報を入力したら、内容を確認して電子署名を行い送信します。

送信後は受付完了のメッセージと受付番号が表示されるので、必ず確認しましょう。

株式投資の節税対策

株式投資の利益を最大化するには、以下の節税対策が有効です。

- 損益通算する

- 繰越控除を利用する

- iDeCoやNISAを活用する

節税対策を組み合わせると、税負担を合法的に抑えながら効率的に資産形成を進められます。

損益通算する

損益通算は株式投資において賢く税金を減らす重要な手段です。異なる銘柄で得た利益と損失を相殺すると、納税額を減らせます。損益通算を行えば、儲かった銘柄と損をした銘柄の結果を合算して、最終的な利益に対してのみ課税されるようになります。

同じ年に発生した利益と損失のみが対象となり、株式の売買損失は他の株式売買益や配当金と相殺可能です。特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告すれば損益通算できます。損益通算を行うには、取引報告書などの証明書類を準備し、確定申告書のD欄で処理を行いましょう。

繰越控除を利用する

株式投資で損失を出した場合、繰越控除を利用すれば最大3年間損失を繰り越せて、将来の利益と相殺できます。今年100万円の損失が出た場合、翌年80万円の利益が出ても、繰り越した損失と相殺して税金がかかる利益を0円にできます。残りの20万円の損失は、翌々年まで繰り越しが可能です。

繰越控除を受けるには、確定申告が必要です。損失が出た年に確定申告をしなければ、損失は繰り越せないため注意しましょう。繰越控除は株式や投資信託、ETFなどの、上場株式の損失にのみ適用可能です。

iDeCoやNISAを活用する

iDeCoやNISAの活用は、株式投資にかかる税負担を大幅に軽減できる優れた節税対策です。iDeCoは掛金全額が所得控除の対象となるため、所得税と住民税の負担を減らせます。iDeCoは運用益も非課税で、受取時にも一定の控除が適用されるメリットが得られます。

NISAは投資による運用益や配当金が、非課税になる制度です。iDeCoとNISAの組み合わせで、現役時代の節税と資産形成を同時に進められます。

まとめ

株式投資の確定申告は利益や損失、配当の有無によって申告の必要性が異なります。確定申告では、NISAなどの非課税制度を活用すれば、節税に効果的です。損益通算や繰越控除制度を使うと税金を抑えられます。

e-Taxを利用すれば、自宅から手軽に申告でき、書類作成の手間も減らせます。日頃から投資記録を整理し、早めに準備をして確定申告をスムーズに進めましょう。