2024年末に突如発表されたニデックによる牧野フライス製作所へのTOB提案は、その後約5か月にわたる攻防劇へと発展した。本記事では一連の経緯を時系列で整理し、関係企業の狙いや背景、法制度上のポイント、そして今後の見通しを解説します。

TOB提案の公表と牧野フライスの初期対応 (2024年12月~2025年1月)

舞台設定:プレイヤーと前提

株式会社ニデック(以下、ニデック)は、精密小型モーター、車載および家電・商業・産業用モーター、機器装置、電子・光学部品などの開発・製造・販売を手掛ける世界的な企業であり、過去にも株式会社TAKISAWAの買収事例 に見られるように、積極的なM&A戦略で知られています。

一方、株式会社牧野フライス製作所(以下、牧野フライス)は、工作機械業界において、特に高精度なカスタム対応の製品で高い評価を得ており 、比較的安定した独立経営の歴史を持つ企業です。

この両社の間に激震が走ったのは、2024年12月27日のことでした。ニデックが、牧野フライス経営陣との事前協議を経ることなく、同社の完全子会社化を目指す株式公開買付け(TOB)の意向を表明したのです 。この発表は、即座に「同意なき買収」あるいは「敵対的買収」との見方を広め 、当初から対立的な構図を印象付けました。ニデック側の発表では、買収プレミアムや買収後の展望が語られたものの 、年末の慌ただしい時期の発表は、一部で「えげつないタイミング」 とも評され、ニデックの強い意志を示す戦術的な一手と受け止められました。

このような一方的な形での買収提案は、対象企業の経営陣や従業員、株主を大きく揺さぶり、その後の展開に大きな影響を与えることになります。特に、ニデックが過去にTAKISAWAに対して行った同意なきTOBの成功事例は、ニデックにとっては同様の手法での成功体験として、牧野フライスにとってはニデックのM&A戦略を予測し、より強固な防衛策を準備する契機となった可能性があります。

牧野フライスの初期対応

突然の買収提案を受け、牧野フライスは即座に「特別委員会」を設置して対応を開始しました。2025年1月10日付で社外取締役4名から成る特別委員会を立ち上げ、当該提案が企業価値と株主利益に資するかを独立の立場で検討する体制を整えたのです。

特別委員会にはニデックと利害関係のない社外取締役が選任され、委員会は提案条件の妥当性検証やニデックとの協議にも関与する権限を与えられました。同時に、牧野フライスは外部の専門家として野村證券(FA)や西村あさひ法律事務所(法律顧問)などを起用し、特別委員会も別途JPモルガン証券やアンダーソン・毛利・友常法律事務所の助言を受ける体制を構築しています。これは経営陣の恣意的判断を排し、プロの助言を得ながら公正・客観的に対応策を検討する狙いがありました。

要請と質疑の開始

特別委員会はまずニデックに対し、TOB開始時期の延期などを求める書簡を送付しました。具体的には、「TOB開始日を少なくとも5月9日まで延期すること」「買付下限を発行済み株式の3分の2超に引き上げること」「対抗提案を萎縮させるような言動を控えること」の3点を要望しました。

しかしニデックからの回答はこれらをすべて拒否する内容だったといいます。このため牧野フライス取締役会は1月31日付で改めて同趣旨の要請書をニデック取締役会に送付し、正式に協議を求めました。並行して1月28日には、牧野フライスからニデックに対し公開質問状(第1次質問状)を送付し、提案の目的やシナジー効果、従業員待遇など企業価値に関わる情報提供を求めました。

牧野フライス側は経済産業省が2023年8月に策定した「企業買収における行動指針」を踏まえ、買収提案が中長期的な企業価値向上につながるか精査する姿勢を強調しています。また、その判断材料として自社の本源的価値を算定するための事業計画の策定にも着手したことを明らかにしました。

ニデックの戦略的意図

ここで、ニデックが牧野フライス買収に乗り出した背景を整理しておきます。

ニデックは元々精密小型モーターの世界的企業ですが、近年は積極的なM&Aで事業領域を拡大しつつあります。その一環として工作機械分野への進出と強化を掲げ、2021年に三菱重工工作機械を買収、2022年には老舗メーカーOKKを買収するなど、工作機械メーカーの買収を次々と実行してきました。2023年にはイタリアのパーマ社も取得し、同年には滝澤鉄工所(TAKISAWA)に対して事前同意なきTOBを試みたことも注目されています。

このように工作機械事業の強化はニデックの成長戦略の柱となっており、EV(電気自動車)向けモーター製造ラインの内製化や生産技術力向上を目指して、最新鋭の加工技術を持つ牧野フライスの買収を狙ったと考えられます。実際、ニデックは2024年12月の意向表明で「経営統合による企業価値最大化」を謳い、牧野フライス買収によるシナジー創出に自信を示していました。しかしそれを裏付ける詳細な戦略や具体策については十分に説明されておらず、牧野フライス側はその情報不足を懸念することになります。

買収劇のタイムライン:主要な出来事の展開

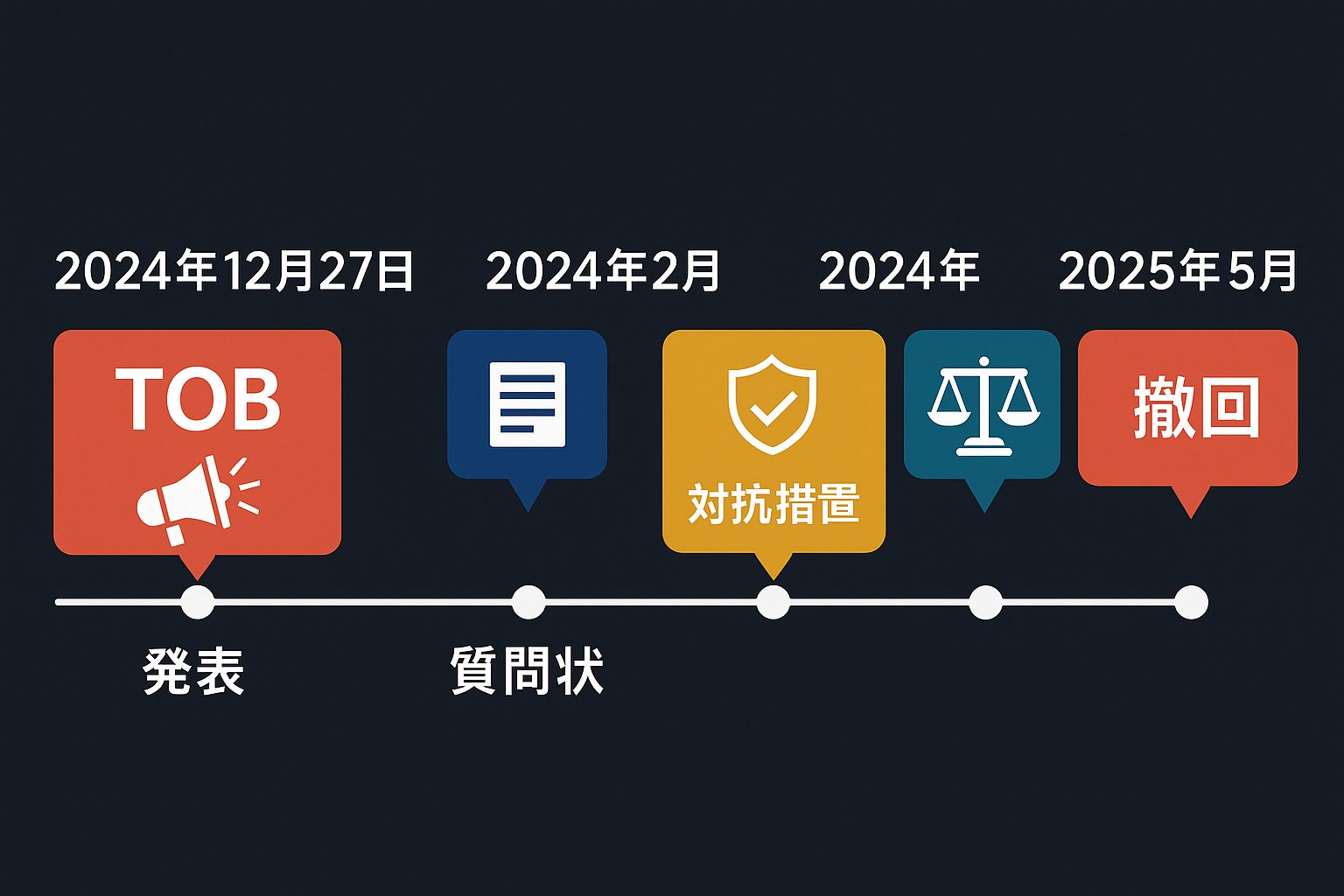

ニデックによる牧野フライスへのTOBは、2024年末の突然の意向表明から始まり、約5ヶ月間にわたる交渉、防衛策の導入、法廷闘争を経て、最終的にニデックのTOB撤回という形で幕を閉じました。以下に、その主要な経緯を時系列で示します。

ニデックによる牧野フライスTOB攻防の経緯

| 日付 (YYYY/MM/DD) | 出来事/発表 | 主体 | 主要な詳細 |

|---|---|---|---|

| 2024/12/27 | ニデック、TOB意向表明 | ニデック | 1株11,000円、2025年4月4日開始予定 |

| 2025/01/10 | 牧野フライス、特別委員会設置 | 牧野フライス | 買収提案の評価のため |

| 2025/01/15 – 02/末 | 牧野フライス、ニデックに質問状・要請書送付 | 牧野フライス | TOB開始日の5月9日への延期等を要請 |

| 2025/01/末 – 02/末 | ニデック、牧野フライスの要請を拒否 | ニデック | 回答は牧野フライスにとって不十分 |

| 2025/03/19 | 牧野フライス、「買収への対応方針(時間確保措置)」導入 | 牧野フライス | 公正な評価のための防衛的枠組み |

| 2025/03/末 – 04/初 | 牧野フライス労働組合、懸念表明 | 牧野フライス労働組合 | ニデックに質問状送付 |

| 2025/04/03 | ニデック、TOB開始を正式発表 | ニデック | 2025年4月4日より開始 |

| 2025/04/10 | 牧野フライス、新株予約権無償割当(ポイズンピル)を決議 | 牧野フライス | 6月の株主総会での承認が条件 |

| 2025/04/10 | 牧野フライス、TOBへの反対を正式表明 | 牧野フライス | 時間不足、強圧的条件、シナジー不透明などを理由に |

| 2025/04/16 | ニデック、ポイズンピル差止仮処分を申立て | ニデック | 東京地方裁判所へ |

| 2025/04/21 | 牧野フライス、ニデックの中国独禁法手続の進捗に懸念表明 | 牧野フライス | 進捗の遅れと情報開示の不透明性を指摘 |

| 2025/05/07 | 東京地裁、ニデックの差止仮処分申立てを却下 | 東京地方裁判所 | 牧野フライスのポイズンピル手続き進行を容認 |

| 2025/05/09 | ニデック、TOBを撤回 | ニデック | ポイズンピル発動による損害リスクを理由に |

| 2025/05/09 | 牧野フライス、ポイズンピル中止、「時間確保措置」廃止 | 牧野フライス | 代替案の検討は継続 |

以下に詳細を説明をしていきたいと思います。

特別委員会とニデックの協議 (2025年2月)

ニデックとの質疑応答

牧野フライスからの質問状に対し、ニデックは1月31日付で最初の回答書を提出しました。しかしその内容は「回答を差し控える」項目や抽象的な表現が多く、牧野フライス側が求める具体的情報には十分答えていないものでした。

このため2月7日付で追加の質問状(第2次質問状)を送付し、シナジー効果や子会社の労務状況など更なる情報開示を求めました。たとえばニデックの工作機械事業セグメントの詳細内訳(どの部門・子会社が含まれるか)や、過去に買収したOKK等の従業員数や給与水準の推移などについても問いただしています。

牧野フライス側は、こうした情報は買収提案が企業価値向上に資するか判断するうえで客観的に必要な材料だとし、透明性を強調するニデックに対して公開情報以上の回答を求めました。

経営陣同士の面談

その後2月14日付でニデックから第2次質問状への回答書が届きましたが、依然として不十分な点が残ったため、ニデック側は直接会って説明したいとの意向を示しました。牧野フライスは当初、やり取りを文書で公開することで株主にも情報開示する方針でしたが、ニデックの強い要請を受けて経営トップ同士の直接面談に応じることを決定します。

こうして3月4日に東京都内で両社幹部による対面会談が実現し、ニデックから副社長ら9名が出席して約1時間超にわたり議論が行われました。この第2回面談でニデックは一部未回答事項に答えたものの、なお十分ではない回答も残りました。さらに牧野フライス側には新たに確認したい事項も生じたため、3月11日付で三度目となる質問状(第3次質問状)を送付し、必要情報の追問を行っています。

牧野フライスの事業計画策定

こうしたやり取りと並行して、牧野フライスは自社の企業価値向上策を具体化する独自プランをまとめあげました。2月12日に発表された新たな事業計画「企業価値向上に向けて」では、2030年3月期までの中長期計画として、売上高目標や利益率向上策、新製品投入や大型機市場の開拓戦略などを示しています。特に注目されたのが株主還元の大幅強化で、計画期間中の総還元性向(配当+自社株買いの割合)を平均60%に引き上げる方針を掲げました。これは従来の中期計画(35~45%水準)から大きく引き上げたもので、安定配当と機動的な自己株買いにより「充実した株主還元」を実現するとしています。

牧野フライスはこの独自計画によって、自社の本源的価値(intrinsic value)がニデック提案の価格以上であることをアピールし、株主に「当社単独でも十分価値向上と利益還元が可能だ」というメッセージを送った形です。実際、ニデックの提示したPBR(株価純資産倍率)は約0.9倍で1倍を下回っており、牧野フライス側は提案価格の経済合理性に疑問を呈していました。

第三者提案の出現と買収防衛策の導入 (2025年3月)

ホワイトナイト候補の登場

牧野フライスがニデック提案の検討と並行して模索していた「より有利な代替案」は、具体的な形を取り始めます。3月10日、牧野フライスは第三者から当社を完全子会社化することを目的とした初期的意向表明書を複数受領したと発表しました。社名は明らかにされませんでしたが、牧野フライスの経営陣・取締役とは独立した複数の第三者(競合他社や投資ファンド等と推測されます)から買収提案の打診があり、非拘束ベースの条件提示(LOI)がなされたのです。

これは俗にいう「ホワイトナイト」候補の出現を意味し、牧野フライスにとってニデック以外にもより好条件で買収してくれる可能性が生まれたことになります。

時間確保の要請と拒否

牧野フライス取締役会はこの動きを受け、同日付でニデックに対し改めてTOB開始時期を少なくとも5月9日まで遅らせるよう再要請しました。第三者提案の具体化と比較検討に必要な時間を確保するための要望でしたが、ニデックは3月14日および17日付のプレスリリースで「真摯に検討中」と述べるにとどまり、期限の3月19日までに実質的な回答を示すことはありませんでした。

ニデックとしては当初予告したとおり4月4日にTOB開始を強行する構えを崩さず、牧野フライス側の繰り返しの延期要請は受け入れられなかったのです。

買収防衛策(ポイズンピル)の導入決定

ニデックが態度を変えないままTOB開始予定日が目前に迫ったため、牧野フライスは買収防衛策の発動に踏み切る決断を下しました。

2025年3月19日、牧野フライス取締役会は特別委員会の答申を踏まえ、「第三者提案の検討に必要な時間を確保することのみを目的とする対応方針」(いわゆるポイズンピル)を導入することを決議したと公表しました。この対応方針では、ニデックのTOB開始が予定どおり4月4日に行われた場合に発動する対抗措置として、新株予約権の無償割当てを実施することが盛り込まれました。

ただしそれは時間を稼ぐための条件付き発動であり、もしニデックがTOB開始を5月9日以降まで遅らせるか、あるいはそれまでに牧野フライスが第三者から法的拘束力ある最終提案を受領できた場合には、対抗措置は発動しない(=時間確保の目的が達成されたとみなす)という仕組みでした。要するに「4月4日にTOBを強行する必然性はない」と判断し、それでも強行するなら株主に新株予約権を配って希薄化リスクを生じさせるぞ、という抑止策です。

この買収防衛策の目的や特徴について、牧野フライスは「企業価値向上策や他の提案と比較検討するための合理的に必要な時間の確保」に限定した措置であり、一般的な経営支配権維持策(いわゆる買収防衛策)とは異なると説明しています。実際、本対応方針は株主総会での意思確認条項も含むフェアな設計で、株主や企業価値の利益を守るための「時間稼ぎ策」と位置付けられていました。その理由は以下の4点に要約できます。

- (1) 第三者提案を具体化し検討する時間が不足している: 複数の独立第三者から良案が出てきた以上、それを詰める時間を確保することが株主の利益に資すると判断。

- (2) 提案を判断する情報が不足している: ニデックから十分な情報開示が得られておらず、不透明なままでは判断できない。

- (3) 提案に強圧性(コerciveness)の懸念がある: TOBの下限50%という条件では、株主が応募を強いられる圧力が生じ得る(少数株主が取り残される恐れ)。またニデックはTOB後に追加買付けを行う場合も価格は同額11,000円と明言しており、将来的な上乗せ期待がないことも株主に不本意ながら応募させる要因となりうる。こうした強圧性を中和するため慎重な検討が必要と判断。

- (4) 4月4日に開始する必然性がない: ニデックが買収完了時期にこだわりがないと述べているにもかかわらず(ニデック自身、必要なら応募期間延長や6月までの延期も示唆)、敢えて年明け早々に開始するのは拙速であり、株主が十分熟考する時間がない。

以上の理由から、牧野フライス取締役会は全会一致で買収防衛策導入を決議しました。この決議に沿い、新株予約権(第1回A新株予約権)を株主に対して1株につき1個の割合で無償割当てすること、ただし実際の権利行使には株主総会での確認決議を要件とすることなどが定められました。権利割当ての基準日は6月26日に設定され、6月開催予定の第86期定時株主総会でこの対抗措置発動の是非を諮る計画も公表されています。

このように、買収防衛策と言っても一時的な時間稼ぎ措置であり、最終的な判断は株主に委ねるという慎重な姿勢が示されました。

TOBの開始と牧野フライスの反対表明 (2025年4月)

ニデック、TOBを強行開始

ニデックは牧野フライスの度重なる延期要請や防衛策導入にもかかわらず、予定通り2025年4月4日にTOBを開始しました。4月3日には「翌日からTOB開始」と正式発表し、買付価格は1株11,000円、期間は31営業日(5月21日まで)とする内容が公表されています。

この発表時点で牧野フライス株は買収思惑から市場価格が既にTOB価格に接近・上回る水準に上昇しており、投資家は今後のTOB攻防戦や他社による対抗買収の可能性に注目していました。実際、4月上旬の株価は一時11,000円超で推移し、市場は「TOB合戦」(競り上げ)すら期待していたとの指摘もあります。

※参考記事:「【TOB事例】芝浦電子TOB解説:温度センサトップ企業の買収劇と次の狙われる企業(3銘柄)とは」

牧野フライス取締役会の公式見解(反対表明)

4月10日、牧野フライスは取締役会として本TOBに対する公式な意見を表明しました。それは明確に「反対」であり、理由として「第三者提案の具体化・検討のために必要な時間を確保すべきことに鑑みた反対意見」と説明されています。

要するに、「他により良い提案の可能性がある以上、現時点でニデックのTOBに応じるべきではない」という立場です。この決議は特別委員会の答申を踏まえ全会一致でなされ、株主に対して「TOBには応募しないでください」と正式に呼びかけました。すでに応募してしまった株主には契約解除(応募撤回)を促すほどの強い反対姿勢で、これは日本の上場企業における買収防衛の中でも踏み込んだ表現と言えるでしょう。

反対の理由

牧野フライスが提示した反対意見の根拠は多岐にわたりますが、主なポイントは前述の買収防衛策導入理由とも重なります。

具体的には、(1) 前述の通り複数のホワイトナイト候補が存在し、TOB価格を上回る提案が期待できること、(2) ニデックの提示価格11,000円では企業価値を正当に評価していない可能性があること(例えば本計画で示した業績向上や高い株主還元政策を反映していない)、(3) ニデック提案には株主に不利となり得る強圧的な側面があり、十分な説明もないこと、(4) 規制当局の承認(特に中国当局の独占禁止法審査)がTOB期間内に完了するか不透明で、提案自体の実現性にリスクがあること、などが挙げられました。

さらに、牧野フライスが策定した新中期計画によれば自社単独で十分な成長と株主還元が可能であり、ニデック提案に乗らなくても株主利益を向上し得ると強調しています。その裏付けとして、Nomura(野村證券)はホワイトナイト候補に対し「提案価格はニデックの提示額を上回る必要がある」と事前に伝達していたことも明らかにされました。

つまり、既に複数の第三者が11,000円超の条件提示を検討している事実がある以上、性急にニデック案を受け入れる合理性は低いというわけです。

ニデックから株主への働きかけ

一方、ニデックは自社のTOBに株主が応募するよう積極的な働きかけを行いました。

株主宛に送付した資料「TOBに関する補足資料」では、牧野フライスの対抗措置(買収への対応方針)を「買収防衛策」と呼び、「TOB成立を妨げる純然たる対抗措置で、発動されれば牧野フライスに甚大な被害をもたらす可能性がある」と警告しました。さらに「この対抗措置は『TOB開始を1か月遅らせるだけのもので買収防衛策ではない』という誤解がある」と指摘し、牧野フライス側の説明に反論しました。ニデックは対抗措置を強く非難しつつ、自社TOBが成立すれば株主に確実に現金を渡せるメリットを訴えかけた形です。

しかし牧野フライスは4月11日、このニデック資料の内容は事実に反する点が多く株主を誤導する恐れがあるとして注意喚起を行いました。具体的には「本対応方針は純粋な時間確保策であって買収防衛策ではない」(つまり経営陣保身のためではなく、公正な判断期間を確保するための策に過ぎない)、またニデックが想定しているTOB期間延長のシナリオ(5月21日時点で50%以上応募なら6月4日まで延長)は自社が設定した条件に反しており、その前提で第三者が買収提案できると述べるのはおかしい等と反論しています。

牧野フライスはこの状況を金融庁にも説明するとしており、買収攻防は広報戦・世論戦の様相も呈しました。

法廷闘争と規制当局の審査 (2025年4月~5月)

仮処分申し立てと却下

ニデックは牧野フライスの対抗措置を座視せず、4月16日付で東京地方裁判所に新株予約権無償割当ての差止め仮処分を申し立てました。主張の要点は「この無償割当ては株主平等原則に反し、著しく不公正な方法によるものだ」というものでした。要するに、既存株主に権利を与えてニデックだけを排除するのは違法・不当だと訴えたのです。

しかし裁判所の判断はニデックに厳しいもので、5月7日付で仮処分の申し立てを却下する決定が下されました。牧野フライス側の主張が全面的に認められた形で「当社が全面的に勝訴した」と表明しています。

日本の司法は過去の買収防衛策に関する判断において、経営陣が恣意的に発動した防衛策(いわゆる「毒薬条項」)を無効とした例もありました。しかし今回は、牧野フライスの措置が第三者委員会の助言に基づく時間確保策という限定的・透明性の高いものであったこと、株主意思確認を予定するフェアな設計だったことから、裁判所も「著しく不公正ではない」と判断したものと推察されます。その結果、ニデックは法廷戦術でも打つ手を失い、対抗措置発動を阻止できない状況となりました。

中国独禁法審査の遅れ

さらにTOB成立に向けてニデックにとって誤算だったのが、中国当局の競争法審査の遅延です。ニデックは当初、牧野フライス買収に関する中国国家市場監督管理総局(SAMR)への事前届出を1月9日付で行ったものの、4月上旬時点で「まだ受理されていないが4月18日までには受理される見込み」と説明していました。また、一次審査(30日間)がTOB期間末までに終了する見通しとの専門家意見も得ているとしていました。

ところが4月18日を過ぎても受理の公表はなく、仮に4月21日に受理されたとしても30日後は5月21日(TOB締切日)当日となってしまいます。4月22日以降の受理なら一次審査は期間内に終わらず、5月21日までに買付決済の前提条件が整わない可能性が高まっていました。

牧野フライスは4月21日のリリースでこの点を指摘し、「当社が指摘したとおり、必要な競争法手続きの見通しはTOB成立可否や期間延長、さらにはTOB撤回にも関わる重要情報であり、楽観的な『見込み』を繰り返し開示するニデックの姿勢は遺憾だ」と批判しています。つまり、中国当局の承認が間に合わなければニデックは期限までに買付決済できず、TOB不成立または撤回を余儀なくされる可能性があったのです。ニデックにとって、買収最大の障壁は牧野フライスの対抗策だけでなく、規制面のリスクも無視できない状況に陥っていました。

TOB撤回と今後の見通し (2025年5月)

ニデック、TOBを撤回

ついに5月8日夜、ニデックは牧野フライスに対するTOBを中止(撤回)すると発表しました。翌5月9日朝に牧野フライスから正式発表された内容によれば、ニデックは「対抗措置が実施された場合に自社に損害が及ぶ懸念があり、TOBを維持することは経済合理性を欠きかねない」と判断したとされています。東京地裁の仮処分却下決定を受け、実際に新株予約権無償割当てがこの後発動される可能性が高まったことが決め手となりました。ニデックとしては、対抗措置発動により買収コストが跳ね上がったり買付けが失敗に終わったりするリスクを受容できない、と撤退を決断した形です。事実上、牧野フライス側の防衛策が奏功し、ニデックの敵対的買収劇は幕引きとなりました。

この発表にマーケットは敏感に反応し、牧野フライスの株価は5月9日に急落しました。前日比21%安の8,790円まで売られ、1974年以来の下落率を記録したほどです。これはTOBによる11,000円の受取機会が消滅し、買収プレミアムが剥落したことを嫌気した失望売りと言えます。一方でニデックの株価は上昇し、市場はニデックの撤退を好感したようでした(買収失敗による資金流出懸念の解消と評価された)。こうして約5か月に及んだTOB攻防戦は、ニデック側の撤退という形でひとまず決着しました。

牧野フライスの対抗措置中止と今後

ニデックのTOB撤回を受け、牧野フライスは即座に新株予約権の無償割当て手続きの中止を決定しました。5月9日付の取締役会で特別委員会の答申に基づき対抗措置の発動停止を決議し、予定していた6月26日の基準日公告も行わないことを発表しています。

併せて、6月の定時株主総会において当初予定していた「対抗措置発動について株主の意思を確認する議案」は提出しないと明言しました。つまり、防衛策は条件付きで導入されただけで実際には発動せずに済み、株主に希薄化の実害は生じなかったことになります。経営陣は当初から「時間確保策」であることを強調しており、目的達成後は速やかに措置を解除したことで、一連の対応が株主利益を守るための正当な範囲に収まっていたことを示しました。

では今後、牧野フライスはどのような道筋を辿るのでしょうか。

牧野フライスは5月9日の発表で、「第三者提案に係る法的拘束力のある最終的な意向表明書の受領に向けて、デュー・ディリジェンスへの対応および協議を行っている」と明らかにしました。つまり、ホワイトナイト候補との具体交渉が進行中であり、現在も相手先による綿密な企業価値評価(DD)や条件詰めが続いているということです。実際、牧野フライス社長の宮崎氏は4月の時点で「より良い条件の買収の可能性がある以上、それを確認するために動くことが公正だ」と述べ、候補から初期提案を受け取っていることを示唆していました。

今後、この候補先との協議がまとまれば新たなTOB提案(第三者による友好的買収提案)が公表される可能性があります。牧野フライスは「今後、開示すべき事項が発生した場合には速やかに開示する」と表明しており、良い知らせがあれば株主にすぐ伝える構えです。

しかし一方で、こうしたホワイトナイト交渉が白紙に戻るリスクも存在します。SMBC日興証券のアナリストは「仮にホワイトナイトとの協議も不調に終わった場合、牧野フライス株価から買収プレミアムが剥落するリスクが高い」と指摘しています。実際5月9日時点で株価が急落したように、買収劇が一段落すると市場評価は純粋に業績と計画による水準に戻る可能性があります。

そのため、牧野フライス経営陣としては引き続き第三者提案を最大限有利な形でまとめあげ、株主にとって最善の選択肢を提示できるよう努力を続けると考えられます。仮に最終的なホワイトナイト提案が得られれば、同社は当初反対していたニデックTOBから方針転換し、その提案を受け入れる方向へ舵を切る可能性もあります(実際、4月10日の反対表明では「第三者最終提案書を受領した場合には本意見表明を修正する予定」と明記していました)。

まとめ

今回のニデックによる牧野フライスTOB劇は、近年日本で増加しつつある「合意なき買収」の典型例として大きな注目を集めました。ニデックは成長戦略上重要な工作機械メーカーを取り込もうとしましたが、牧野フライス側は周到な防衛策と代替案の模索で対抗し、ひとまず独立を維持する形に成功しました。

経済産業省の行動指針に沿ったプロセスを踏み、特別委員会の設置や株主総会での意思確認といった正攻法で対応した点は、他社の買収防衛のモデルケースとも言えます。もっとも、企業間の統合そのものが否定されたわけではなく、条件次第では牧野フライスが別のパートナーとの提携・統合に進む可能性も残されています。投資家としては、今後発表されるかもしれないホワイトナイトからの提案や、牧野フライスが独自計画を遂行していく業績推移に注目しつつ、引き続き同社の企業価値が最大化される道筋を見守る必要があるでしょう。

法的・制度面のポイントと教訓

最後に、本件から浮かび上がった法制度面でのポイントを整理します。

TOB手続きと期間:

株式公開買付け(TOB)は上場会社の株式を市場外で一斉買付けする制度で、期間や価格などを開示して行われます。今回ニデックは31営業日の買付期間を設定しましたが、買収成立には中国当局など競争法上のクリアランス取得が条件となっていました。このようにクロスボーダーM&Aでは海外当局の承認が必要となり、TOB期間内に得られない場合は期間延長や撤回を迫られることがあります。本件ではそれがまさに起こりかけ、買収側にとってリスク要因となりました。

買収防衛策(ポイズンピル)

牧野フライスが導入した新株予約権無償割当ては典型的な買収防衛策です。ただし近年は乱用を防ぐため指針が整備されており、事前警告型の対抗策を発動するには独立委員会の判断や株主意向の確認が求められるケースが増えています。本件では特別委員会が主導し、株主総会での意思確認も組み込むことで、防衛策の公正性・合理性を確保しました。裁判所もこれを支持し、ニデックの差止め請求を却下したことは、防衛策が適切に設計・運用されれば法的にも認められることを示しています。他方、ニデックのように株主への直接アピール(公開質問状への回答開示や補足資料送付)も盛んに行われ、近年の買収攻防では情報戦も重要になっています。

経済産業省の行動指針

本件で牧野フライスが繰り返し引用した**「企業買収における行動指針」**(2023年8月策定)は、買収者・対象会社双方が企業価値と株主利益の観点から取るべき行動を示したガイドラインです。例えば「対象会社は企業価値向上か否かの観点で買収の是非を判断し、株主が享受すべき利益が確保される取引条件となるよう合理的努力を行うべき」とされています。牧野フライスはこれに忠実に従い、あらゆる戦略的オプションを検討し、ニデックにも価格引き上げ交渉や競合提案を募る努力を求めました。この指針は今後の買収事例でも判断基準となる可能性が高く、投資家も経営陣の行動が指針に則っているか注視することが求められます。

ニデックの買収戦略への影響

ニデックにとって今回の失敗は、同社のM&A戦略に一石を投じるかもしれません。積極果敢な買収で成長してきた同社ですが、公開買付けの不成立は久々の挫折となりました。今後は事前に相手企業と合意を得てから買収する手法への転換や、提示価格の妥当性・説明責任の重視など、戦略の見直しを迫られる可能性があります。また、工作機械事業強化という目標自体は残るため、別の対象企業を模索することも考えられますが、マーケットは慎重な目で見るでしょう。

以上、ニデックによる牧野フライスTOBの経緯と背景を詳述しました。買収提案へのスタンスは立場によって異なりますが、投資家にとって重要なのは企業価値が最大化される道筋かどうかという一点です。最終的にどのような決着になるにせよ、牧野フライスが掲げる「企業価値向上」に資する結果となることを期待したいところです。その過程で示された経営陣の判断や対応は、他の上場企業にとっても今後の買収案件への一つの指針となるでしょう。